GOLDWELL&デパートリウボウ対談企画

百貨店は最強メディアになれるか___。

新スイーツブランドで沖縄からイノベーションを。

(Polestar Communications 2021.02.21記事より)

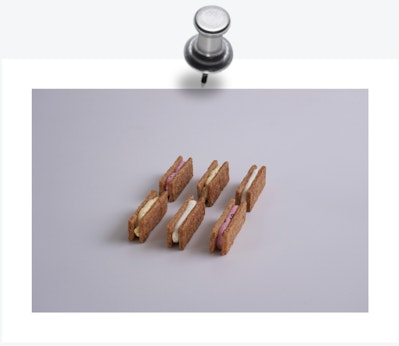

沖縄で唯一の百貨店「デパートリウボウ」に3月5日、チーズ系スイーツを集めた新ブランド「GOLDWELL kisekino sweets(ゴールドウェル・キセキノスイーツ)」がオープンする。ホテルや専門店で腕を振るってきた職人歴27年の熟練シェフパティシエで、YouTube のレシピ動画チャンネルで12万人超の登録者を有する石川マサヨシ氏が商品開発した逸品。リウボウの店舗を商品製造、コンテンツ発信拠点として活用しながら、ネットをリアルを織り交ぜた顧客との独自の“対話力”で商品開発を深化させていく。ネットストアは2月26日、開設する。

GOLDWELL✖️デパートリウボウインタビュー企画

デパートリウボウは2021年、国際通りから現在の「パレットくもじ」に移転して30周年の節目を迎えた。戦後の沖縄で創業し、「舶来品のお店」として県民に“憧れ”を届け、地元を代表する百貨店の顔として発展してきた。

百貨店はいわば、時代の変化とともに、新しいライフスタイルや消費の姿を提案し続ける存在。スーパーやコンビニエンスストアなど、他の小売業態とは異なる特別な期待を背負ってきたとも言える。本土市場と隔絶した島嶼県においては、その先端を担い続けたリウボウの創業72年の重みは格別だ。

「GOLDWELL」を運営するキセキノ株式会社オーナーの金井孟氏はそんな沖縄の「百貨店」に1号店を出店することに大きな意義を見出す。

1年前でも1年後でもない。コロナ禍で百貨店という業態に大きな変革が迫られるタイミングと重なったのは、決して偶然ではないはずだ。

ネットとリアルな時空を自由に帆走する新店舗の試みは、アジア20億人市場の中心に位置するデパートリウボウが、コロナ禍を経て創造する新しい百貨店のキセキの「予兆」となれるか。デパートリウボウ店長の髙岡義泰氏と、GOLDWELLオーナーの金井孟氏、グランシェフの石川マサヨシ氏の3者対談から、これからここで興るかも知れない、“奇跡”の“軌跡”の起点を予感させるキーワードを紹介する。

(執筆:座安あきの・Polestar Okinawa Gateway編集ディラクター/ライター)

デパートリウボウが目指す「究極のローカライゼーション」、その先にある未来とは。

髙岡義泰

株式会社リウボウインダストリー取締役営業本部本部長 兼 店長

「デパートリウボウが、県内唯一の百貨店であり続けるために、デパート業を捨てなければならない」(髙岡氏)

「単にメジャーなブランドや商品ばかりを集めるだけでは、お客様の期待を超える存在にはなれない」と話す髙岡氏。

有名なブランドの魅力的な商品を取り揃えることはもう、百貨店だけの得意分野ではなくなった。都心や郊外、施設の立地や規模を問わず、店内のブランド名だけを眺めれば、そこで得られる買い物体験が、「そのお店」である必要はほとんど感じられなくなってきている。

沖縄県内でも、人口増加を背景に、大型商業施設の新規開業が続いている。本土市場と陸続きではない島嶼県であっても、ネット購入の便利さの恩恵は広く行き渡り、「初進出」という冠は次第に吸引力を奪われつつある。

そうした課題にリウボウが真っ向から挑戦しているのが、2017年に立ち上げた独自ブランド「樂園百貨店」だ。特徴は、従来のいわゆる“メジャーブランド”とは異なる「究極のローカライゼーション」にある。

「沖縄のいいモノ、日本のいいモノ、世界のいいモノ、からだにいいモノ」の4つの軸をコンセプトにした商品セレクトとカフェの併設で、沖縄旅行で味わう非日常の高揚感や開放感を演出。工芸品やアパレル、雑貨、アクセサリー、食品など多彩なジャンルの品をそろえ、全体の約7割を「沖縄のいいモノ」が占める。

「日頃、なかなか陽の当たらないマイノリティーなものでも、世界ではここでしか買えないものをミックスして展開しながら、リウボウが『メディア』としての力を発揮できるようになりたい」と髙岡氏はいう。

「百貨店がメーカーとしての機能を併せ持ちながら、新たな市場を創り上げていく」(髙岡氏)

「GOLDWELL」は、デパートリウボウを商品生産と販売、コンテンツ発信の拠点として活用する。つまり、リウボウでつくられた商品や情報が、日本の国内マーケットを含むアジア20億人市場と、ネット上のレシピ動画のファンに届けられることになる。

店舗の商品をそのままネット販売するのであれば従来と変わらないが、新店舗では、レシピ動画やスイーツ講座を通じた石川シェフと顧客との対話が肝になる。

ネット空間上にはすでに、公開されたレシピ動画で菓子作りに熱中するコアなファンの存在がある。1日あたりの再生回数は1万回を超え、登録者数は日に日に増えている。レシピに沿って、自宅で実際に作ってみたという閲覧者からの感想や質問コメントを受け取りながら、「シェフのケーキが食べてみたい」という要望に、リアル店舗が応えていく。

販売する商品の顔ぶれが、ファンとのコミュニケーションを通してリアルタイムに変わることだってあり得る。そんな躍動感ある売り場の様子が、デパートリウボウの一つの顔として発信されるようになれば、スタッフとお客様の距離感はもっと、グッと近くなる。

「『今ここにないもの』を創り上げていく楽しみを、百貨店のスタッフ全員と共有していきたい」と期待する。

「GOLDWELLのメンバーには、常に異端児であり続けてほしい。想像もしなかった化学反応が起きることを期待している」(髙岡氏)

百貨店おなじみの老舗でもなければ、話題の有名店でもない。いわばスタートアップの「GOLDWELL」に、初出店という挑戦の場を提供したデパートリウボウ。全国47分の1ではない、「沖縄唯一の百貨店」ならではの改革を意識した気概の表明とも映る。

「コンビニには絶えずお客様の声を拾い続け、それを売り場づくりや商品開発に生かす仕組みがあったが、百貨店はそれを怠ってきた」。

髙岡氏は百貨店の衰退が、アパレルメーカーに商品政策や売り場づくりを頼りきり、変化を生み出すための自助努力を欠いた結果との、自省を込める。

一方で、成長が続いてきたコンビニでさえも、人口の減少や人手不足などで制度疲労を起こし、絶対の存在ではなくなってきた。小売業界にとってコロナ禍は、避けては通れない決定的な変革へのきっかけを突きつけたにすぎない。百貨店、スーパー、コンビニエンスストアの3業態を網羅するリウボウグループはまさに、その渦の中心にいる。

髙岡氏は、リウボウの取り組みや自ら掲げる今後の方向性の先に、「答えが見えているわけではない。でも、だから楽しい」と語る。

経営環境の厳しい状況においても、挑戦を続ける姿勢を社員やお客様に示していくことが、店舗改革の舵取りを任された髙岡氏の使命。

「小売業界全体を、新たな業態、ビジネスモデルに作り変えていくくらいの覚悟が迫られている。表向きはリウボウ内店舗の200分の1にすぎないGOLDWELLだけど、きっと、残り199に刺激を与える存在になる。リウボウにとっても、チャンスにしていく」

テクノロジーを掛け合わせて広がる、洋菓子職人の可能性とは。

石川マサヨシ

キセキノ株式会社 最高技術責任者兼GOLDWELLグランシェフ

高校生のころ、テレビ番組でみた飴細工職人の技に魅せられて、洋菓子職人の道へと進んだ石川氏。高校を卒業して、パティシエの見習いとして東京都内の有名ホテルに勤務した。初日から、発言は「『はい』か『すみません』の二言だけだ」と言われるような世界。華やかなイメージとは正反対に、厳しい修行の日々に追い込まれた。

ホテルの業務は多岐にわたる。洗う、測る、混ぜる、焼く、デコレートする、の基本を反復しながら、宴会サービスやコーヒーショップ、ウェディングやレストランなど、さまざまなシーンで求められるデザートづくりをひたすらに習得した。

「ホテル時代は、レシピを見てはいけないルール」。種類ごとに1つあたりの分量を覚え、必要な個数分の材料を計算する。ゴールを見定め、そこに向かうための効果的なスケジューリングや段取りを考える力が鍛えられた。

8年間のホテル勤務を経て、スフレチーズケーキの専門店や、老舗コーヒーショップ「神戸にしむら珈琲店」、タルト菓子専門店「アラカンパーニュ」とマカロンの「グラモウディーズ」を展開するハットトリックなどで、経験を積んだ。

「ケーキづくりで自分の直感が一番正しい、と思う瞬間があった」(石川氏)

「オーブンで生地を焼いていると、気泡の分子レベルで今どんな状態にあるのかがイメージできる。何百回、何千回と同じことをやって、ようやく見えるものがある」

もともと前に出るタイプの性格ではない。「幼い頃から、どこか自分に自信がない。人見知りでもある」。だが、日々の仕事を続けていく中で、ある日、「これからは自分の直感だけに頼ろう」と決めた瞬間があったという。

たくさんのパティシエがそれぞれの作業に没頭する厨房での出来事。全体を見渡すまでもなく、ただ視界に入るスタッフの動きにちょっとした違和感をとらえると、案の定、大事な工程でミスをした瞬間だった。そんな瞬時の直感が生きる場面が次々と出てくる実感があった。商品開発の提案の場面でも、手応えをつかんでいた。感性に正直に、自分がいいと思うものをつくると、新商品として採用されることが増えていった。

「何百回、何千回」の反復に、惰性を排して向き合った人にだけ備わる、研ぎ澄まされた感覚がある。経験の一つ一つを自分自身の足で踏み固めた実感さえあれば、自信がないことを言い訳にしてだれかの意見に頼ったり、遠慮したりする必要などないはずだ。

石川さんの穏やかな表情や物腰からは想像もつかないような、そんな仕事に対するブレない軸が浮かび上がる。

多忙な業務に追われていた2017年、石川さんは心臓を患い2度の入院を余儀なくされた。1年間休職し回復したが、無理は効かない。もう、これまでのようにフルで現場に立つことは難しいと、退職を決断した。

体力が許す範囲でこじんまりとできる個人店を開こうか、そう考え始めた頃、2014年に1本だけYouTubeにアップしていたレシピ動画のことを思い出した。4年間で再生回数は15万回に膨らみ、たくさんのコメントや質問が書き込まれていた。(※YouTubeチャンネル:シェフパティシエが教えます。失敗しないスイーツづくり)

「路面店の規模では出会えるお客さんの数は限定されてしまうけど、ネットなら接点を最大化できるかもしれない」。自宅のアトリエを拠点に動画のコンテンツ制作をしながら、企業向けの商品開発や工場の運営改善などコンサルティングの活動をスタートさせた。

「動画をみて練習するお客様の方がおいしいお菓子をつくったら、業界の人はこの先どうすんねんって、自分も含めて危機感を突きつけたかった」」(石川氏)

病気で元のようには働けなくなった不安を抱きながらも、デジタルの活用を組み合わせたことで、できることの幅は想像以上に広がった。

お菓子づくりの経験の浅い人でも簡単に作れるように工程を見直してみたり、手際よくできるように手元の動きや道具の扱いを丁寧に映し出したり。ネットの向こうにいる一人一人の心の動きや理解度を想像しながらのコンテンツづくりは、不思議とお客さんをより身近に感じられたという。

「長くパティシエとして働く中で、僕は何を残せたのかなと思うことがある。フランス料理や洋菓子の世界は、エスコフィエさんなど偉大な料理人によって開発されたレシピが大元になっていて、新しい製法はなかなか出てきていない。まだまだ、職人はやれることがあるのではないか」

YouTube のレシピ動画には、視聴者が作りながら疑問に感じたさまざまな質問や感想が多言語で投稿されている。できるだけ質問に答えたいと、ネットの自動翻訳なども活用しながら向き合うが、時間の確保も伝え方も十分ではない。

「教えますと言っているのに、その人がうまく作れなくても、正解の味や形を見せることができない。お客様との接点は確実に増えたけど、つながりがあるのかないのか、あやふやで、どこか負い目を感じていた」

縁あって、GOLDWELL開業の主力メンバーとして加わることになり、本格的に商品開発に動き出したのは昨年の秋。ホテルや専門店の現場で培ってきた腕が鳴った。レシピ動画の反応に接していたため、どんなケーキが喜ばれるか、お客様がどんな味を欲しているか、すぐに候補が浮かんだ。

「デジタルでは、アナログな部分、特に人格が表現されやすい。だからこそ、見てくださる方との『一対一』を大事にしながらの動画づくりを意識している」(石川氏)

沖縄は、石川氏の父親がかつて仕事で数年暮らした縁のある土地。青森から出稼ぎで東京の家具店に勤め、その転勤先として本土復帰前の沖縄を体感していた。「そうか、あなたも沖縄に行くんだね」。沖縄での出店を報告すると父はとても嬉しそうにそう言った。

石川氏の沖縄行きをきっかけに、父は当時の家具店を調べ、店主と50年ぶりに電話で“再会”を果たした。時代を超えた沖縄との縁が、これから益々深くなりそうな予感がしている。

開業スタッフには、強力な仲間も加わった。石川氏の前職時代、商品企画、開発チームの一員だった元同僚の井坂牧世さんが取締役店舗企画責任者に就いた。タルト専門店で関東のエリアマネジャーとして販売強化を担い、神戸の本社で商品企画に携わった2013年、シェフパティシエの石川さんと知り合った。

石川シェフの右腕として商品企画から販売の統括を担う井坂牧世さん。

「新商品の社長プレゼンの企画会議で、色々なシェフのケーキが試食で出されるのですが、いつも石川さんのケーキがずば抜けて美味しく、スタイリッシュでおしゃれで大ファンでした。全員が賛成しないと新商品に採用されない厳しい会議。あまり評価しすぎると、ひいきしていると思われてしまうかなと、コメントをためらうほど。いつもハズレがなかった」と、井坂さんは振り返る。

井坂さん自身、大学卒業後、一部上場企業に就職したが、パティシエの夢を諦めきれず27歳で渡仏。リッツエスコフィエのペイストリー部門で学んだ後、南仏ナルボンヌミシュラン2ツ星レストランで修行。帰国後も洋菓子に携わって21年。昨年夏にタルト専門店の会社を退職したばかりだった。次の道を考えていたところに、石川さんから新規事業への参画に誘いを受けた。3年ぶりの再会だった。

「私にとっては、まさに奇跡」と井坂さんはいう。「今までやってきたことの集大成として、やりがいのあるチャンスをいただきました。石川さんのケーキのファンの一人として、自信を持って商品を発信していきたい」と語った。

日本・韓国で上場経験2回、IT企業の実業家が初めて挑むスイーツ事業の醍醐味とは。

金井 孟

キセキノ株式会社 代表取締役会長

百貨店の売上高はバブル崩壊以降、減少傾向が続いている。ピーク期には全国百貨年の売上高は9兆7千億円を超えたが、コロナ禍に見舞われた2020年は前年から約25%減の4兆2204億円にまで落ち込んだ。大型商業施設やコンビニ、eコマース市場の台頭などでシェアが拡散し、小売業態としての「百貨店」はすでに顧客の支持基盤を失いつつある。

とはいえ、百貨店の歴史は長い。呉服店から始まり、厳しい時代変化の中で売り場構成を見直しながら生き残ってきた希少な業態ともいえる。キセキノ株式会社オーナーの金井孟氏は、これまで存続を繋いできた百貨店の変化対応力に、新規出店への期待をかける。

「コロナ禍においても、食品やスイーツは揺るぎない地位を保っている。やり方次第では百貨店に新しい価値を提供できる。百貨店がIT化しなければ生き残れないと言われる中で、GOLDWELLはその一石を投じることができるかもしれない」とみている。

現在、プロバスケットボールチーム運営や、IT企業など10社で役員を務め、そのうち7社で代表権を持つ金井氏。事業家としてのスタートは27年前、京都で相続税や土地活用のアドバイスをするコンサルティング事業を立ち上げた1994年に遡る。

その後、サービスが始まったばかりのPHS事業から携帯電話販売事業へ参入し、ネプロジャパンに商号を変更。ITバブルを経て、2006年4月にジャスダック証券取引所に株式上場を果たした。取引額では当時、Yahooやソフトバンクに次ぐ規模。在日韓国人3世で日本で成功した企業家の一人として、「第2の孫正義」とも呼ばれ、注目された。

2009年には日本企業として初めて、韓国株式市場に上場。だが、11年に第三者割当増資を巡って経理担当者による不正引き出しが発生し、上場廃止に追い込まれた。

事業における「失敗」を振り返って、金井氏は「なんとなく人任せにし、流れに任せたことが失敗だった。何かを決める時に、立ち止まってやっぱり俺はこっちだというのがあれば、失敗はしなかったのだと思う」と話す。

「百貨店をメディアととらえた時、まだまだ面白くできるチャンスがあると思った」(金井氏)

金井氏が沖縄で初めて事業に関わったのは、韓国での上場廃止直後の2012年。不動産開発による宿泊業や、飲食関係ではラーメン店の開業、BPO事業の会社創設などに携わった。全国各地のビジネス拠点と沖縄を行き来しながら、「沖縄の地理的優位性を、十分理解できるようになった」という。

「インバウンドの受け入れでもコロナ禍からいち早く回復するのは沖縄だと思っている。アジアにおける沖縄の立ち位置を考えると、我々が次に目指す先も、東京や大阪ではなく、アジア、とりわけ韓国を想定している」と話す。

一度はビジネスで「失敗」を経験したアジア・韓国市場に、再び進出の照準を定めるのは、「人任せ」や「流れに任せた」経営の反省を克服するチャンスともとらえているからだ。

シェフの石川さんや店舗責任者の井坂さんらチームメンバーと共有する顧客との対話の実感を自身の中に取り込みながら、「デジタルを活用した新しい小売業の形を示すことができるかもしれない」と考える。

GOLDWELL立ち上げにあたって、スイーツそのものの、“失敗(ハズレ)なしの美味しさ”を提供するのは第一前提。その上で、百貨店の売り場として、メディア機能やマーケティング機能を果たし、生産機能までを担う「付加価値」への挑戦が新規事業の醍醐味。さらに、金井氏はスイーツ事業と平行して、百貨店の外商部門の改革提案を進めている。「アジアの中の沖縄」を意識した新たなマーケットの掘り起こしに向けた仕込みは、今始まったばかりだ。

「これまでやってきた延長線や価値観では成り立たなくなった今だからこそ、百貨店出店のきっかけをつかめた。リウボウにとって数年後、あの時チャンスをあげてよかったと思ってもらえるような、一石にしていきたい」と語る。

「ビジネスは映画に似ている。今回は沖縄発のブランドにふさわしいシナリオと、キャスティングになった」(金井氏)

石川シェフとの出会いを通して、職人が知識や技術を得るためにかける時間の重みにも、改めて関心が向いた。一方で、その基盤の上に、身につけた力や継続する意欲をどう社会に役立て、次に生かしていくのかは、人それぞれの生き方にも通ずる。デジタル化が加速する変化の時代にあって、自身の「生かし方」を絶えず考え続けてきた石川シェフとの出会いがあったからこそ、金井氏の豊富なビジネス経験が生きるチャンスが生まれた。

「この仕事のために、今までの経験があったと思える。コロナ禍は悪いことばかりではなかった」と金井氏。今回のビジネスではあくまで“映画監督”の立ち位置を貫く。「沖縄発の新規事業に相応しい最高のキャスティングとシナリオができた。成功するかどうか、見守ってほしい」。

Edit by: Polestar Okinawa Gateway